『我々は人間なのか?』(ビアトリス・コロミーナ、マーク・ウィグリー、牧尾晴喜訳、BNN新社、2017年)は、「デザインの歴史とは、進化していく人間の概念についての歴史」であるとして、デザインと人間の関係を問う書である。

著者は、「デザインが人間をつくる」と述べ、人間主体の常識を覆す。

「途切れることのない人工物の発明によって人間が誕生する。その発明には不気味な鏡がついていて、人間は自身が作ったものの中に自身の姿を見ることで人間になるか、作ったものの中に自身の可能性を見出すことで人間になる。したがって、人間はただ道具を発明するわけではない。道具が人間を発明するのだ。もっと正確に言えば、道具と人間はお互いを生み出しあっている。思考と動作領域を補綴(ほてつ)的に拡大する人工物によって、人間は人間らしくなる」

道具(人工物)は、単なる人間が外部に作りだしたものではなくて、外在化された人間の思考であり、「人間の脳は新しい道具を生み出すというよりは、むしろ、新しい道具の結果である」

テクノロジーは人間の願望を具現化したものであり、ひとたびそのテクノロジーが実現化された後は、それが前提となった思考が生み出されてゆくという相互依存の関係が指摘される。

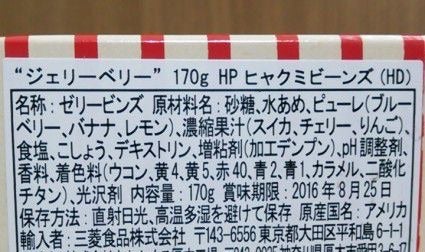

太古の時代の石器や装飾、近代以降の機械や建築や家具、人間の身体と心に直接働きかける医療や薬物、人間工学、ボディビル、ファッション、さまざまなフェティシズム、そしてPCやスマートフォンやソーシャルメディアなどのIT技術に至るまで、人間と人工物とのらせん状に発展・深化する相互依存関係が記述される。

著者は、「デザインは常に人間の役にたつものとしてその姿を現すが、その本当の狙いは人間をリ・デザインすることである」とデザインの本質は、人間をデザインすることであると指摘する。

一般に近代デザインは、産業革命後の機械が席巻する社会において、機械と人間の調和・共存を図るために生まれたとされ、デザインとはなによりも人間のためのデザインである、とされている。

しかしながら、著者は機械と人間の調和・共存という考え方自体が、人間の「リ・デザイン」そのものであり、ポスト・ヒューマン思想を体現したものであると主張する。

「ポスト・ヒューマンという思想は20世紀の近代デザインの後に起こるものではない。それどころか、ポスト・ヒューマン思想への応答が近代デザインだった」と喝破する。

ポスト・ヒューマンとは文字通り「人間の後にくるもの」「人間を乗り越えたもの」という意味で、簡潔にはニーチェの言う「超人」という言葉だろうか。

人間は先史時代から、思想や能力の外部化を図ってきており、外部に作られた人工物こそが、人間の願望や理想を体現したものである。機械の登場自体がポスト・ヒューマン思想の現れであり、さらには機械化時代における、機械と人間との共存を図ろうと始まった近代デザインこそが、人間を「リ・デザイン」して、人間を機械に近づけ、人間と機械の一体化を目指したポスト・ヒューマン思想そのものだ、というのだ。

2045年にはAIの能力が人間を凌駕し、AIは人間を超えた存在となるという、シンギュラリティ(技術的特異点)をめぐる言説は、シンギュラリアン(シンギュラリティ教徒)の願望やテクノフォーブ(テクノロジー嫌悪者)の懸念を超えた、人間の根源的な願望であるということになる。

人間のための近代デザインという、これまでの概念を覆す論理は、新鮮だ。

著者は建築学者の夫婦で、ビアトリス・コロミーナは、1952年スペイン生まれでプリンストン大学建築学部教授。マーク・ウイグリーは1956年ニュージーランド生まれ、MOMAでフィリップ・ジョンソンと「Deconstructions Architecture」展のキュレーターを務め、現在、コロンビア大学GSAPP学部長。

ビアトリス・コロミーナは、『マスメディアとしての近代建築 ―― アドルフ・ロースとル・コルビュジエ』(松畑強訳、鹿島出版会、1996年)で、モダニズム建築が写真や広告や雑誌などのマスメディアを利用し、かつ自らもマスメディアとして機能しながら、古典的な建物や空間やプライバシーの概念を変容させていったことを明らかにした。

そして今の建築と都市空間の現状についてこう述べる。

「我々は今、バーチャルとリアルの間のある種のハイブリッド空間で暮らしている。ソーシャルメディアは物理的空間、つまり自宅や都市の空間を再定義し、再構築している。20世紀の初めにマスメディアが登場したときのように、ソーシャルメディアは、公的なものと私的なもの、内部のものと外部のものを、もう一度描き直す。ソーシャルメディア時代のデザインは、小さな画面上の空間で起きていることだけではない。それは我々の住む空間をリ・デザインするものである」

「人間とは結局、デザイナーでもなければ人工物でもなく、それらの相互依存なのである。それはテクノロジーと結びついた生命体が持つ全き有機性の条件であり、それこそが生きているという事実、そして、デザインに関する執拗な問いを生じさせる事実なのである」

「テクノロジーと結びついた生命体」としての存在から逃れられない私たち。近代の終焉はいよいよマスメディアや建築や都市空間にも及んでいる。内と外、公と私、社会と個人、国家と市民など、これまで、ひとと世界を媒介し、その関係性を表象してきた建築や都市がその役割を減じ、ネットやSNSが世界へと通じる回路となり、新しい空間感覚や世界理解が生まれる。

居心地の良さの演出に余念がない現実に奇妙な白々しさが漂う今の都市のあり様は、きっとここに由来しているのだ。

*初出 : zeitgeist site

copyrights (c) 2019 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。